| 問題 | 正解 | 解説 |

| 1 | 書道筆の規格「長鋒」「中鋒」「短鋒」は何を示している?

| 穂の太さに比した穂の長さ | 穂の長さが穂の太さの約5〜6倍のものを長鋒、約4〜5倍のものを中鋒、約3〜4倍のものを短鋒としています。(メーカーにより基準が異なります。)

|

| 2 | 書き味とデザイン性を備え、お土産としても好適な和紙で装飾したあかしやの筆ペンの名称は?

| 古都 | あかしや新毛筆「古都」は、京友禅や江戸小紋など洗練された日本の伝統文様の和紙や、モダン柄の和紙で装飾した筆ペンです。奈良筆の製筆技術を生かした穂先で書き味にも優れています。

|

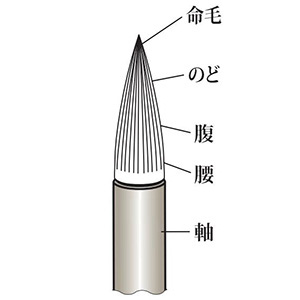

| 3 | 筆の穂先の一番長い毛の部分を何という?

| 命毛 | 穂先の一番長い毛を「命毛」と言います。文字通り筆にとって命といえる一番大事な部分で、鋭く尖っており割れたりせず良く揃っていることが良筆の条件です。

|

| 4 | 美しい日本の伝統色と描き味の良さが特徴のあかしやのカラー筆ペンの名前は?

| 水彩毛筆【彩】 | 水彩毛筆【彩】は、本格的な毛筆タッチで手軽に水彩画が楽しめるカラー筆ペンです。

水性染料インクが再現する美しい日本の伝統色。筆屋ならではの本格毛筆タッチの描き味にこだわって作られています。

|

| 5 | 筆の原料として使用できる動物の毛は?

| 毛先さえあればどんな動物でも使用できる | どんな動物の毛でも使用できますが、馬、山羊、狸、イタチ、猫、鹿、ムジナ、リス、兔、ムササビなどが一般的です。筆は毛先がすり切れてきたら寿命となり、後は塗るだけの刷毛になります。毛先があって初めて一本の線が引けます。

|

| 6 | 日本の筆づくり発祥の地は?

| 奈良県 | 空海(弘法大師)が遣唐使として中国に渡り、当時世界で最も繁栄していた唐から最先端の技術、文化を持ち帰り、奈良県橿原市今井町の住人、酒名井清川に伝えたのが、奈良筆のそして日本の筆づくりの最初と言われています。

|

| 7 | 半紙に2〜4文字を書くのに適した書道筆(太筆)のサイズは?

| 3号(軸径約13mm) | 半紙に2〜4文字書くのに適した太筆のサイズは、3号級です。なお、1号級は条幅用、6号級は中字用、8号級は名前書きや細字に適しています。

|

| 8 | 書道筆の購入時についているサヤ(透明キャップ)の扱い方で正しいものはどれ?

| 使わずに破棄する | 透明キャップは輸送・販売時に穂が傷まないように保護のためについています。筆を使用したあとにこのキャップでしまおうとすると、穂を傷めてしまったり、湿気による腐敗・悪臭のもととなります。キャップは破棄して、筆巻を使ってください。

あかしやのSNSでも「知らなかった!」と大反響の投稿でした。

|

| 9 | 細筆の使用後のお手入れ方法は?

| 墨のついた部分のみ水を含ませた布や紙で穂先を整えながら墨を拭き取る | 細筆は基本的に穂先1/3のみ使用します。水洗いすると根元までさばけてしまうので、水分を含んだ布等で墨のついた部分だけ拭い取るようにして、毛筋を整えてください。

|

| 10 | 洗った書道筆を乾燥させる時の正しい方法はどれ?

| 穂先を真下に向けて乾かす | 洗い終わった筆は、毛筋を整えながら綺麗な円錐状にして、その形のまま穂先を真下に垂直に吊るして乾かします。

上向きにすると軸側に墨が染み込み墨だまりの原因となる、横向きにすると円錐形のバランスが崩れる、ドライヤーなどは毛を傷めもつれを起こすためです。

|